子育ては「ゆるく」乗り切る!

こんにちは。ブログに遊びに来ていただいて、そして、プロフィールを覗いていただきありがとうございます。

はじめまして、ジロー(@yuruikujiblog)といいます。

関西在住、奥さんと2人の年子姉妹(7歳、5歳)の4人家族、家事育児に追われるアラフォーパパです。

趣味は

そして、

です。

家事・育児は時間に追われて毎日が早送りのように過ぎていきます。それを少しでも食い止めるべく、手を抜けるところは抜き、駆け抜けるところはなるべく早く、そして空いた時間で子どもたちとの時間、夫婦の時間に多く充てたい。その思いで毎日を暮らしています。

子育てをできる限り「ゆるく」乗り切ることで、我が家は常に笑いの絶えない、にぎやかな家庭でいることができています。

このブログについてのページはこちら

夫婦で泣きながら、手探りの育児

そんな私たちも、はじめから順風満帆に育児をこなしてきたわけではありません。さまざまな困難や壁にぶち当たり、出口のない悩みに夫婦で涙しながらここまで歩んできました。

結婚、そして妊娠出産

縁あってイチコさんと出会い、そして結婚しました。

2011年7月に出会って、その年の12月にプロポーズ、出会ってからちょうど1年の2012年7月に入籍しました。

出会ってから入籍までが比較的短かったこともあり、すぐに妊娠・出産というわけではなく、2人の時間を楽しみました。

当初、夫婦ともに子どもを作る予定はありませんでした。ですが、私の環境や考え方の変化に伴い、子どもを育てていきたいと考え方が変わりました。

私は思い切ってイチコに相談しました。2人で何日もかけてたくさん話し合いました。

当時私の年齢は36歳。今すぐに妊娠したとしても大学卒業のあたりで定年を迎えます。あまり時間がない、2人目が生まれたらなおさらということを伝えました。

イチコは、

今でも十分過ぎるくらいに楽しいのに、新しいことをしたくない。子どもができたら、ジローを子どもに取られてしまうのが嫌だ

私は、それほどに想われていることにありがたみを感じつつ、

俺はイチコが好きで結婚した。今までも、これからもイチコが一番大事です

ということを伝え、2人で納得し、妊娠・出産へ向かいました。

思えば、このブログのテーマのひとつでもある夫婦共闘は、このときから実施されているんですね。2人で納得して歩みを進める。とても大事なことだと思います。時が経ち、みーとちーも参加して、4人で納得して進むことができれば、格別の喜びになることでしょう。

長女・みーの誕生と充実した毎日

夫婦での話し合いから約1年後の2017年4月、長女・みーが誕生しました。

妊娠の報告を受けたときも、みーが生まれて初対面したときも、大きな喜びよりもさらに大きな責任感を背負ったな、という印象が強かったです。

そしてその1年後、2人目の妊娠がわかりました。

ここからが大変でした。つわりで身重のイチコとみーを自宅に置いての出勤。結婚前には22~23時まで残業していたのが嘘のように定時退社を貫き通しました。みーが妊娠中から業務効率化ツールを作りまくって業務を圧縮、昼休みもぶっ通しで仕事していました。

何もかもが初めての経験で、戸惑うばかりでした。泣き止む気配のない、いつまで続くのかわからない夜泣きに疲れ果て、涙する夜もありました。1歳を過ぎ、自由に歩き回るみー。そして身重のイチコ。間違いなくしんどかったのですが、それ以上に楽しく充実した日々を過ごしました。

次女・ちーの誕生と地獄の始まり

2018年12月、次女・ちーが誕生します。いわゆる年子というやつです。

そして、そこから先は少し記憶が飛んでいます。育児があまりにもキツすぎるのと、母親とのイザコザによる同居解消、親子関係解消もあり、あまり覚えていません。

1人でもキツかった育児、2人だからといって単純に労力が2倍になるわけではありませんでした。感覚的には5~6倍、いやそれ以上にキツく辛い時期を過ごしました。

いえ、イチコのほうがもっとキツかったと思います。

仕事中、イチコが泣きながら「もう無理、帰ってきて」という電話で早退したことも、1度や2度ではありません。

ここを核家族の限界とし、イチコの実家の近くに引っ越す案も出ました。私は職場を変えない限り、片道2時間半の通勤時間を強いられます。子ども達が起きる前に出勤し、寝た後に帰ってくる。平日には子ども達と全く会えない日々が続くでしょう。何度も何度も2人で泣きながら、たくさんたくさん話し合いをしました。

この件については最終的には、帰宅後子ども達と遊ぶ私の姿を見たイチコが「この風景を取り上げるのは忍びない」ということで、引っ越しはなくなりました。ただ、私にとっても今まで以上に家事育児に取り込むと誓うきっかけにもなりました。

このままではいけない。

現状を打破するために、自分には何ができるのか、何が得意で何が苦手なのか、そしてそれを家事育児に取り入れることはできるのか、苦手なことはイチコにフォローしてもらえるのか。

そういったことをしっかりと把握するために、これまでの人生を振り返ってみることにしました。

決して裕福ではない生い立ち

私が生まれたときのことを知る人間は、現在この世にはいません。

実の母親は私が2歳になるまでの段階で家族を置いて出ていったそうです。顔も知りませんし、出ていったのが0歳なのか1歳なのか、詳しいこともわかりません。辛うじて名前はわかるのですが、生きているのかすらわかりません。

そして、私が幼少期に父親は再婚するのですが、その父親も私が年長のときに倒れて、1年ちょっとの植物状態から、小学校1年生の7月に亡くなりました。34歳でした。そして、兄弟がいない私は、このタイミングで私の血の繋がった肉親は皆無となりました。

その後、小学校3年生の途中から、養母が働いていた経験がある関西に移住し、現在に至ります。

想像力を働かせて「なければ作る」

貧乏だとは思いませんでしたが、そのような状況だったので、幼いながらも贅沢ができないことはわかっていました。

兄弟のいない私は、小学校の頃は壁に縦長の長方形を書いて、そこにコントロール良くボールを投げる、というピッチング練習を毎日のように日が暮れるまでやっていました。甘く入れば打たれますし、打たれるとピンチが広がります。想像力を使って、自分が楽しめるように工夫して遊びました。

また、義母の仕事柄かA4用紙だけは豊富にあったので、そのコピー用紙で立方体を作ってサイコロとし、自作のすごろくを作ってボードゲームを多数作っては遊んでいました。

「想像力を使って」「なければ作る」という素養は、こういった生い立ちから自然と身についているところが大きいです。

自分で作らないと食事がない

義母が趣味多き人だったので、仕事のあとに習い事や趣味のことをして、帰宅するのは23時頃という流れでした。すなわち、自分で家事をやらなければ食事にもありつけない状況だったのです。

基本的には家事や炊事や洗濯は、中学校に入学する頃には一通りこなすことができるようになっていました。これは後々に家事育児に大いに役立ったことでもあります。

幼少期から染み付いている節約の精神

細かく書けば逸話はもっともっとあります。義母が再婚して義理の父親ができたり、その義父が株で大損こいて首が回らなくなったり。挙げ句に義父が事故死したことを全国ニュースで知ったり。他人には「この状況でよくグレなかったな」と言われる状況だったようですが、グレるほどの余裕が私にはなかったというところが事実です。

幼少期のごちそうは、ファミレスで食べる280円の「ほうれん草のバターソテー」でした。ハンバーグは食べたことがありましたが、塊肉、いわゆるステーキを初めて食べたのは26歳くらいのことでした。

そのような、決して裕福ではない生い立ちから、節約に関しては人一倍敏感で、幼少期から染み付いているといってもいいのかもしれません。

整理整頓がめちゃくちゃ苦手でした

小学生のころからつい最近まで、性格面でいえば、ひとことで言えば「ぐうたら」。問題はできるだけ後回しにして、ひどいときにはそのまま放置……というような性格でした。

夏休みの宿題も最終日まで放置しておき、最終的には出さない、なんてこともザラでした。

今でも忘れられない出来事があります。それは小学2年生に遡ります。

当時の私は整理整頓がめちゃくちゃ苦手でした。頭では整理整頓をしなければならない、というのをわかっているのですが、面倒くさいが先に立ってしまい「もういいや」ってなってしまっていました。具体的には、終業式の日には机の中から半分残したコッペパンが出てくるくらい(汚い話でごめんなさい)。

先生、ジローくんの机の整理整頓が出来ていません!

ついには、終わりの会の議題として槍玉に挙げられてしまいました。提案した人間は覚えていませんが、今でも記憶にあるくらい、幼心に深く刻み込まれました。

ちなみに、そのときにクラスメイトが提案してくれたのは、

という、小学2年生にしてはめちゃくちゃ真っ当なアイデアでした。

大学受験勉強も後回し、後回しで、本気に取りかかったのは高校3年生の2月入試が全滅だったときからでした。

大学生になってもサークルで与えられた役割をするのが遅く「ジローは仕事が遅いからなあ」と陰口を言われてしまうような始末です。

仕事で身についた効率化の意識

小中学校は野球に没頭し、高校大学ではバンド活動に明け暮れました。大学卒業後もミュージシャンを目指して活動していました。

しかし、25歳の時にその夢を諦め、縁あって今の会社に入社しました。

膨大な作業をこなす毎日

配属されたのは営業部でした。営業部といっても人員は私を含めて2人のみ。 2人で全国の取引先を相手にしなければなりません。

また営業事務というポジションもなく、全国の取引先への営業回りから受注業務、品出し、検品、伝票整理などの事務作業、そして営業する際に使う販促物の作成など、業務は多岐にわたりました。

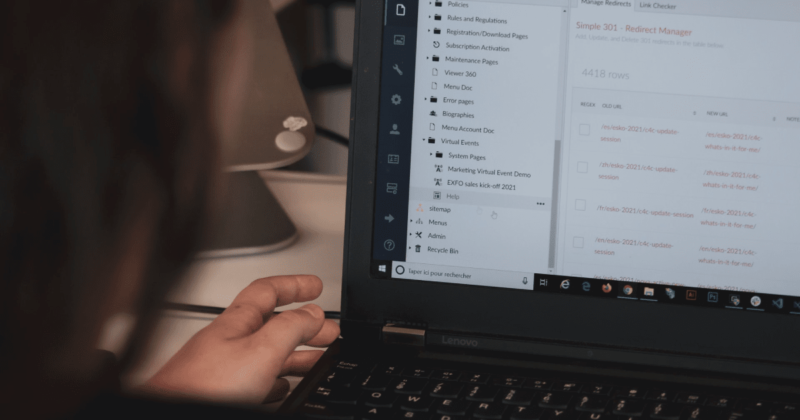

近年では自社のウェブサイト構築やSNSを使った広報活動、他部署との連携を取るためのツール制作などまで、それはそれは仕事内容が豊富すぎて大変な毎日です。

さまざまな業務それなりにこなすためには「効率化」が必要となってきます。学生時代のような「ぐうたら」では家に帰る時間がどんどん遅くなってしまいます。

それでも「ぐうたら」の虫がふと顔を出すことがありました。仕事は私のペースではやってきてくれません。気を抜けばどんどん溜まっていく仕事。毎日のハイペースな仕事量に押しつぶされそうになっていました。

「レスポンスは秒で」

そんな時に、ひとつの言葉に出会います。

「レスポンスは秒で」

ビジネスメールは着信と同時に作業を始め、終わった瞬間にアーカイブする、というビジネスハックです。この言葉に鈍器で頭を殴られたような衝撃を受けました。あわよくば問題を先送りにしたいと思っていたのですが、レスポンスを秒で行うことで仕事を溜めずに進めていくことができる。これは私にとっては魔法の言葉でした。

気づいたことがあります。「0」を「1」にスタートさせる労力と、「1」を「3~4」「10」に推し進めていく労力、はるかに前者の方が大変なのです。何も考えずに「秒」でスタートさせることで、仕事はどんどん捗るようになりました。

早く取り掛かる事によってタスクを細分化し、できることからやっていく。この方法が私にとっては一番効率的な方法に思います。

そして、物事が効率化に進むことの快感を覚えた私は、さまざまな仕事を効率化させることを推し進め、万年残業部署だった営業部を「年間残業ゼロ」にまで成長させることができたのです。

「キャパが小さい」という自分の特性を知る

そして、多岐にわたる仕事をこなしていく中でもう一つ分かったこと。それは私は「ぐうたら」なのではなく、「脳のキャパシティが他の人に比べて圧倒的に小さい」ということです。

という連鎖で、物事を後回しにしたり先送りにしたりしていたことがわかりました。

例えば、トートバッグを持ってスーパーに買い物に行ったとします。

商品を入れたかごをレジの店員さんに渡してから行うべきこと、実はめちゃくちゃ多いと思いませんか?

- Step 1合計金額を確認する

- Step 2財布の中から現金を取り出す

- Step 3現金をトレイに置く

- Step 4お釣りとレシートを受け取る

- Step 5財布を開けレシートはレシートを入れるところに、お釣りはお札はお札を入れる所に、小銭は小銭入れにそれぞれ分けて入れる。

- Step 6精算済みのかごを受け取る

- Step 7サッカー台に持っていく

- Step 8袋詰めする

世の中の皆さんがサラッとやっている上記の細分化されたタスク、脳のキャパが異常に小さい私にとっては「お釣りとレシートを受け取る」のあとぐらいからパニックになってしまい、もう諦めてしまった結果、お釣りとレシートはそのまま上着のポケットに……。

バスが停留所に近づいて降りなければならない時なども同じような状況に陥ります。

今にして思えば、小学校の頃に整理整頓ができなかったのも、ただただパニックになっていただけなんだと腹落ちしています。

だから仕組みを作る

実は、この特性を知ったことで、逆に安心しました。

できないのであれば、できる「仕組み」を作ればいい。

時は21世紀。巷には色々な便利なツールが溢れています。パニックになってない状態でじっくりと考えて、パニックにならないように手順を減らす方法を考える。

先ほどの例で言うと、現金からクレジットカードやNFC決済に切り替え、キャッシュレス決済を家計簿アプリと連動させることで、

- Step 1合計金額を確認する

- Step 2キャッシュレス決済をする

- Step 3精算済みのかごを受け取る

- Step 4サッカー台に持っていく

- Step 5袋詰めをする

と、工程を大幅に減らすことができました。クレカが自動的に家計簿アプリに入力されるので、レシートも必要ありません。

できないのであれば、できる「仕組み」を作ればいい。これがIT・デジタルを使った効率化という考え方に結びついています。

もうひとつの特性「記憶力が悪い」

もうひとつの特性として、記憶力が悪いという点も挙げられます。前述、「ちーが生まれてからの記憶がない」というところも、この特性のせいでもあるとも考えています。

この点については、古典的ですが皆が驚くほどに「メモを取る」という方法で解決していきました。

この職に就いてから20年近くが経ちますが、新入社員当時の膨大なメモはいつも他の社員を驚かせます。

この方法にも難点があります。メモが膨大になってくると、目的のメモにたどり着かなくなる、という点です。

Evernoteからはじまるデジタル活用

2012年の秋、ネットサーフィンをしていた私は、とあるWebサービスを知ります。Evernoteです。さまざまな情報をWeb上で管理するオンラインメモサービスです。

私にとってこの管理システムは画期的でした。小規模な会社のため、データベース管理システムなんて製品に関するもの以外ありません。顧客管理などはすべて名刺とその裏側に書いてある情報のみで管理していました。

Evernoteを知った私は、今までの営業ノウハウをオンラインメモに書きまくりました。そして、生活のことも書きまくりました。

など、普通に生活をしていると忘れてしまうことをオンラインメモに書き留めることで、ふとした時に参照することができる「第二の脳」として活用することにしました。

残念ながらEvernoteは2016年に改悪があり、そこから

と渡り歩き、現在ではNotionをメイン、サブにSimplenoteという運用をしています。

このデジタル・ITを用いて、

というサイクルで運用しています。そして、生活をとても便利にすることができます。

節約・時短効率化・デジタルを育児に当てはめる

生い立ちと、それにともなう自身の性格や特性をきちんと把握した私は、そのひとつひとつを家事・育児に当てはめていきました。

このような形で、これまでの生い立ちで培った性格・特性とを照らし合わせてみました。

そして、その結果を得るために必要なものが出てきたら、都度購入していきました。

これらを組み合わせた「ゆる育児」を目指した結果

ここまでにご紹介した

を活用して、家事や育児の負担をできるだけ減らして、我が子たちと余裕を持って対峙したい、というのが私が生い立ちや性格・特性を踏まえたうえで出した結論ですし、このブログの趣旨となっています。

この4つを実践することで、少しずつ生活が改善していきました。

まず夫婦の心に余裕が生まれました。

以前は何から手を付けていいのかわからず、目についたことを片っ端からこなしていき、気がついたら就寝時間、といった毎日でした。

生活をシンプルに時短効率化し、デジタルを活用して家事育児を圧縮することで、親のメンタルに余裕が出てきたのです。

結果として、子どもに対して怒ることもなくなりました。

結局のところ、子どもに対して怒るのは、親自身の余裕の無さからくるものだったのです。

上記は極端な例で、どれも現実的には無理ですが、それに近づけることはできそうです。

家事や育児は自身の歩んできた過程の延長線上にあるものだと考えています。すなわち、家事・育児についてそのノウハウを詰め込んだこのブログは、私の人生の一部といってもいいのかもしれません。

ママ友たちの協力

ここまでの話だと、私たち夫婦のみで家事・育児を乗り切っているように見えるかもしれませんが、ママ友たちの協力が本当にありがたいのです。主に乳児期に児童館で出会った方々が多いのですが、家庭環境も専門分野もさまざまで、話しているだけでもとても勉強になります。

たとえば、保育士のママ友には姉妹がケンカしたときの親の取るべき態度や行動を教えてもらいました。

たとえば、看護師のママ友には子どもたちの皮膚などのトラブルに対して、取るべき行動やオススメの病院を教えてもらいました。

たとえば、独立起業したママ友には忙しい毎日でも我が子との生活に折り合いをつけて過ごしていく術を教えてもらいました。

ママ友たちが困っている現状に目を向ける

そんなママ友たちでも、苦手分野では私たちと同じように悩んでいることは多いです。その分野について私たち夫婦が語れる状況であれば、出し惜しみすることなく方法論を伝えるようにしています。

このブログの読者さんには、そういった「近しいママ友」を想定しています。

私たち家族が皆さんに助けられたように、私たちの発信が皆さんを少しでも助けられるのであれば、とても嬉しいです。

さまざまな行動には「吟味」と「行動」が付き物です。その「吟味」の部分をこのブログがお手伝いできればと考えています。それはその商品を購入するために比較検討した経緯であったり、その商品の使用感であったり、そういう「吟味」の部分をしっかりとお伝えして、「行動」につなげていただければ嬉しいです。

皆さんにもできる節約・時短効率化・デジタル活用を

私という人間をを端的に表すと

です。我ながらひどいですね。ですが、だからこそ工夫をしながら生きています。

整理整頓が苦手なのではなく、脳内のキャパシティが狭いだけ。脳内のキャパシティが狭いのであれば、効率的に過ごせる環境を作る。そのためにできることをきっちりと深堀りして発信していきます。それはすなわち私の生まれてから歩んだ道ですから。

我が子との時間は効率化できません。効率化すべきではありません。ですが、それを取り巻くさまざまな作業は効率化できると考えています。家事・育児を効率化して、最大限の時間と余裕を持った精神状態で我が子と時間を共有したい。それが私たち夫婦の出した結論です。

まとめ

とても長い文章を最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログの記事は基本的には長いものが多いです。それだけしっかりと考察し、深堀りして発信することを心がけています。必ずや皆さんに納得していただける記事を発信いたします。

私たち夫婦が涙したあの頃にはもう戻りたくないですし、今から育児を迎える方々、今まさに悩んでいる方には、同じような思いはしてほしくないです。

私たちも家事・育児に関するノウハウを発信しながら、日々知識を更新していって、あの頃の私のように悩んでいる皆さんの力になりたいと考えています。

家事・育児は24時間途切れることはありません。だからこそ、できるだけ笑顔で、できるだけ楽しく、そしてできるだけゆるく過ごせるように、このブログでわかりやすく解説していきます。ご参考にしていただけると嬉しいです。

ブログの更新情報はTwitterやInstagramでもご確認できますので、是非ともフォローしてください。

ジロー@ゆる育児 年子育児奮闘中!さん (@yuruikujiblog) / Twitter

ゆる育イチコ(@yuruiku_ichiko) • Instagram写真と動画

困ったときには「ゆる育児でいいじゃない!」を合言葉に、子育てライフハックで毎日をゆるく乗り切りましょう!

皆さんの育児が、少しでもゆるくなりますように!

ゆる育児でもいいじゃない!

管理人 ジロー